Don Fagerquist

Don FagerquistDon Fagerquist。

素晴らしいトランペッターである。けっして即興演奏家タイプではないけれど、マッシヴ、ブライト、ブラッシー(プロレスラーではない)などなど、知ってる限りの英単語を並べて吠えたいぐらい、彼のトランペットは輝かしい。ルイ・アームストロングやヘンリー・レッド・アレンなどの、いかにも肉声を楽器に転化させたようなプレイの後に聴くと、さらに喉ごし(耳ごし)がいい。“ああ、今オレはブラスを聴いているんだ”という気分で満たしてくれるのだ。

Don Fagerquist。

一体、なんと読むのだろう。いちおう“ドン・ファガーキスト”という仮名書きが定着しているが、見れば見るほど怪しい。フェイジャクィスト、あたりがいちばん近いカタカナ表記になるのかもしれないが、確証は持てない。いちばんの近道は彼と同姓のひとに発音を尋ねるか、もしくは彼と共演経験のあるミュージシャンに音読してもらうしかなさそうだ。同じように判読困難な名前にベーシストのBuell Neidlingerがいる。彼は健在だからいつか会える日が来るかもと個人的には期待しているのだが、ネイドリンガー、ニードリンガー、ナイドリンガー(語尾は“リンジャー”かもしれない)、いったいどれなのだろう。わからない。が、ここは日本。あの高名な詩人だってギョエテだのゴーシュだのさんざんいわれ、やっと“ゲーテ”に定着したというではないか。ジミー・ジュフレ、ギュッフレ、ジャッファー、あまりにたまりかねた本人が来日時、“おいおいジュフリーと呼んでくれよ”と言ったとか言わなかったとか。

◇ ◇ ◇

さて便宜上ドン・ファガーキストと表記されるトランペット奏者は、音色よし、譜面万能、人柄円満、肉体も健康そのもののひとだったようだ。それでなければ、ジーン・クルーパ、アーティ・ショウ、ウディ・ハーマン、レス・ブラウンなどの超一流オーケストラを渡り歩くことはできない。40年代当時のビッグ・バンド興業は殆どの場合、“ワン・ナイト・スタンド”形式だった。つまりバスに揺られてどこかの会場で夜遅くまで演奏し、演奏後そのままバスで移動しながら仮眠をとって、また次の日の夜、別の会場で演奏するということを繰り返しながら1年365日の殆どを過ごすのだ。タフでなければ生きていけない。

ファガーキストは1927年2月6日、マサチューセッツ州ウォーセスターで産声をあげた。そのまま同州ボストンのジャズ・シーンに留まっていれば、やがてはアルト・サックス奏者のブーツ・ムッスリ(この表記も怪しい。僕がレコードのMCで確認したところではマズィーリ)やバリトン・サックス奏者サージ・チャロフ(上記と同様、シャーロフ)などと出会い、ハーブ・ポメロイと共にボストン・モダン・ジャズを代表するトランペッターになっていたかもしれないが、ファガーキストは“西”に移動する道を選んだ。楽器を始めた頃のフェイヴァリット・ミュージシャンはハリー・ジェームス。その後ディジー・ガレスピー、ロイ・エルドリッジ、ボビー・ハケット等のプレイにも強く惹かれた。43年、ハイスクールを中退してマル・ハレット楽団に入り、これがプロのミュージシャンとしての第一歩となる。

Don Fagerquist

Don Fagerquist

ファガーキストが参加した1953年頃になると、レス・ブラウン楽団の音楽はすでに「センチメンタル・ジャーニー」から大きく変化していた。偉才フランク・カムストックのアレンジ、デイヴ・ペルのテナー・サックス、ロニー・ラングのアルト・サックス、ジャック・スパーリングのドラムス、トニー・リズィのギター、そしてファガーキストのトランペット・・・・・熱狂的にスイングするリズムとモダンなソロを絶妙にブレンドしたサウンドは、同時期のスタン・ケントンやウディ・ハーマンの楽団以上に評価されてしかるべきでは、と僕は思う。。 at the crescendo

at the crescendo

レス・ブラウン・オールスターズ

レス・ブラウン・オールスターズ

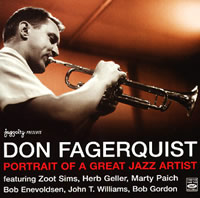

もう1枚、ぜひ通好みのファンにお勧めしたいのが55年録音の『テリー・ポラード』というベツレヘム盤(10インチLP)だ。6,7年前に国内盤で復刻LPが出たので御記憶の方も多いのではなかろうか。ポラードは少女時代のアリス・コルトレーンに影響を与えた女流ピアニスト。ワン・ホーン編成、ファガーキストのトランペットがクッキリと引き立つようにアレンジされている。以上2セッションの主なところは、2005年にフレッシュ・サウンドから出た編集盤『Don Fagerquist Portrait of a Great Jazz Artist』にも収められている。

ドン・ファガーキストがグレイトな“ジャズ・アーティスト”かどうか、正直言って僕にはわからない。が、彼がジャズ界にいてくれてよかった、と思う気持ちは強まるばかりだ。

|